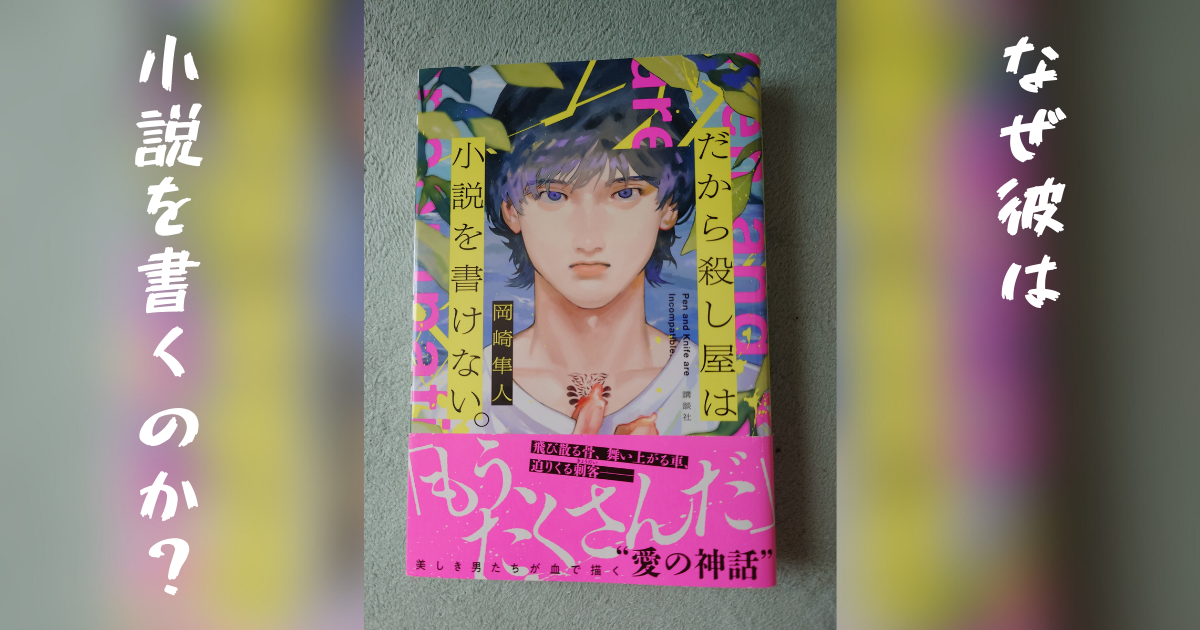

岡崎隼人の『だから殺し屋は小説を書けない』を読む

同じ作者の『書店怪談』と違って文庫化の可能性がなさそうなので『だから殺し屋は小説を書けない』を単行本で買って読みました。ちなみにこれが岡崎隼人の商業キャリア第2作です。(『少女は踊る暗い腹の中踊る』の刊行からなんと18年!!)

あらすじ

孤独な殺し屋、雨乞には育ての親である和尚に言えない秘密を抱えていた。それは「小説を書くこと」であり、雨乞は和尚に隠れてコツコツ小説を執筆していた。

そんな中、「仕事」の中で標的である警官の藪池を始末したところ、突然彼のスマホが鳴り響く。電話の主は講談社の丸川という担当者だった。藪池は「椿依代」というペンネームで警官ながら小説を執筆していたのだ。

椿依代の代表作は『海底のひまわり』という小説で、カルト教団の信者を親に持つ少女の目線から書かれた犯罪小説だった。そして、雨乞はこの小説がきっかけで小説を書き始めることになったのだ。

憧れの作家が「仕事」の標的だった。そう思った雨乞は敢えて藪池を保護して事情を尋ねた。すると、事態は思わぬ方向へと向かっていく……。

なぜ、和尚は藪池の始末を雨乞に命じたのか?そして、「殺し屋という職業から足を洗って小説家になりたい」と願っていた雨乞の運命は?

ざっくり感想

基本はバイオレンスノワールですが切ない話でした。

香川県と岡山県が舞台ということで瀬戸内海の美しい自然の描写が緻密で、そこに血なまぐさい男たちの描写が加わることによってその描写は一層引き立ちます。

雨乞が小説家を目指す理由はシンプルなモノですが、殺し屋としての彼の苦悩に対して感情移入がしやすかったです。(岡崎隼人の公式SNSと『書店怪談』を読む限り、恐らく殺し屋ではなくともデザイナーとして苦悩していて、専業作家になることに対してためらいの表情を見せていたんだと思います)

そして、物語が進むにつれて『海底のひまわり』の意外な真相が明らかになりますが、まさかの伏線回収にビックリさせられました。いやぁ、岡崎隼人は天才ですよ。

多分実写化不可能だと思いますが、仮に実写化された暁には思い切ってR18+指定の映画で見たい。そう思わせてくれる良作でした。瀬戸内海の自然と血なまぐさい描写が意外と合うんですよこれが。

3作目となる『書店怪談』はモキュメンタリーホラーなので他の2作と毛色が違いますが、彼には『少女は~』と『だから殺し屋は~』という2作の路線を貫いてほしいと願っています。ブレないことって大切ですからね。

余談(ネタバレあり)

最終的に雨乞は石川県へと逃走して殺し屋から足を洗いましたが、相変わらず椿と連絡を取り合っている状態です。そして、椿が警官を辞めたということで雨乞は専業作家としてデビューする夢を再び持ちました。

終わり方は雨乞の未来に対して希望を見出すモノでしたが、実はこの小説が刊行された2024年は言うまでもなく元日に能登半島地震が発生した年でもあります。当然、本作で地震に関する描写は出てきません。ラスト2行で雨乞は椿からある手紙をもらいましたが、その2行から先のことを考えると……あまりにも胸が苦しいです。まあ、そこら辺の考えは読者の判断に委ねるしかなさそうですが……。

Share this content:

コメントを送信